法務局へ行って来ました。

色々と教えていただいたので、記録しておきます😊

我が家の状況

我が家の不動産相続は、今住んでいる家と土地です。

夫の実家になります。

義父は5年前に他界し、義母は2年前に他界しました。

義父が亡くなった時、相続の手続きをしていませんでした。

義母が亡くなり、市役所?税務署?へ夫が行った時に「不動産登記」の話を聞いてきました。

「不動産の相続について法令が変わった」と。

過去記事をご覧ください👇

それで、なるべく早く手続きをしないといけないと言いながらも、夫の腰が重く💦💦

結局、私がすることになりました。

相談窓口へ

予め法務局のHPで調べて書類を作成し、管轄の法務局の相談窓口に予約の電話を入れ、行って来ました。

結果、やり直しです😅。

まぁ、一回で終わるとは思っていなかったので、想定内です(笑)。

登記申請の順番

本来なら、義父が亡くなった時に相続登記をしておくべきところを、我が家はしていませんでした。

そこで、この一回飛ばした相続登記をどう処理するか。

- 義父が亡くなった時にすべき登記申請をし、その後、義母が亡くなり夫が相続をするという登記申請をする。

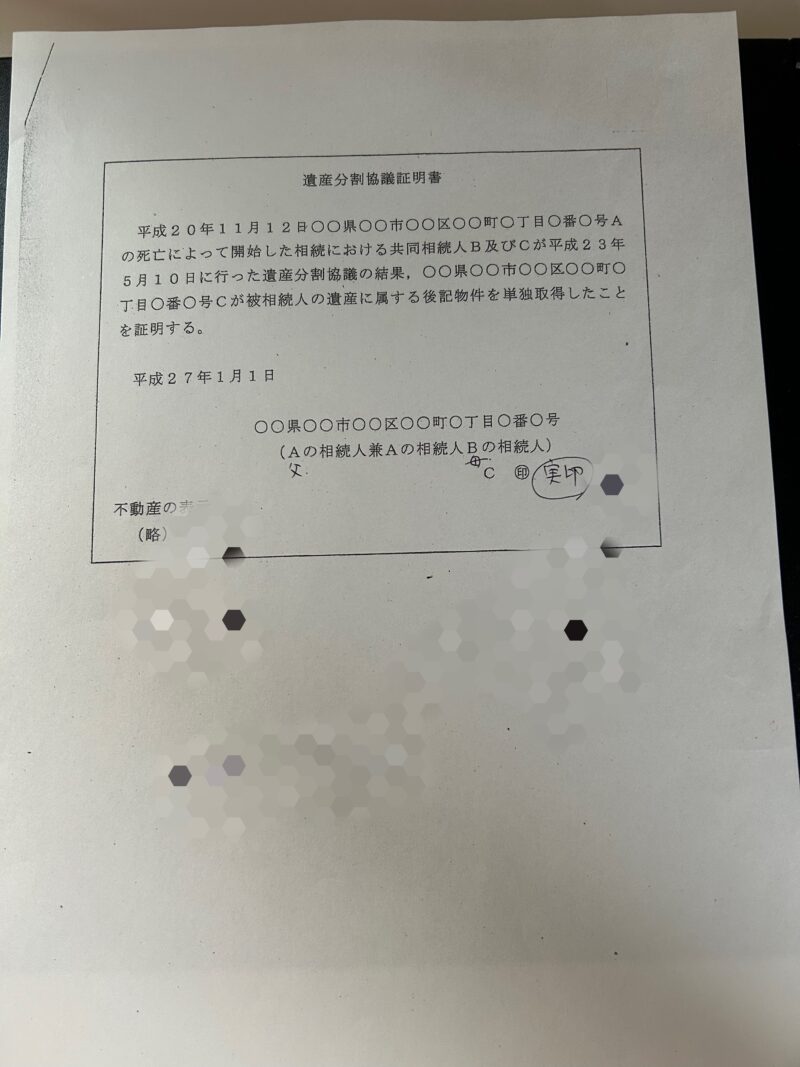

- 義父が亡くなった後、義母と不動産については夫が相続すると話し合いがあった場合は、「遺産分割協議証明書」を作成し、夫名義で登記申請をする。

このどちらかで処理をするという事でした。

我が家は「2」の「遺産分割協議証明書」を作成し、夫名義で登記申請をしました。

「遺産分割協議証明書」は相談窓口で見本がもらえますし、丁寧に説明してくださいます😊

名前がA・B・Cとややこしいけど、説明を聞きながら「Aは義父・Bは義母・Cは夫」とメモ書きしておきました(笑)。

これには夫の実印が必要です。

委任状

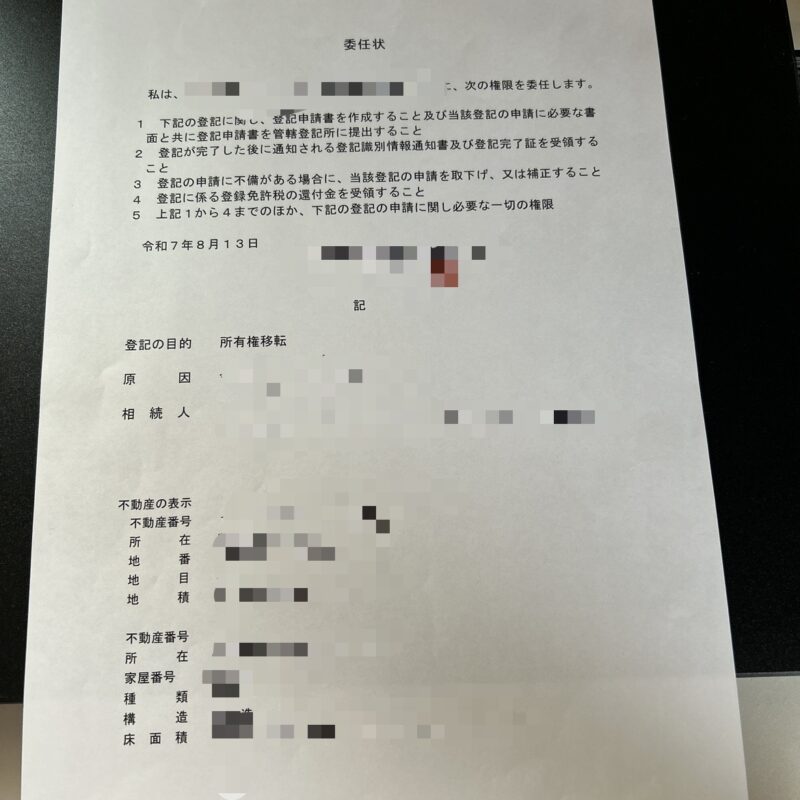

夫名義で登記するのですが、私が手続きを行うので「委任状」が必要です。

委任状にも、夫の実印を押しました。

原因の欄は、義父が亡くなった日です。(除籍謄本に記載されている日)

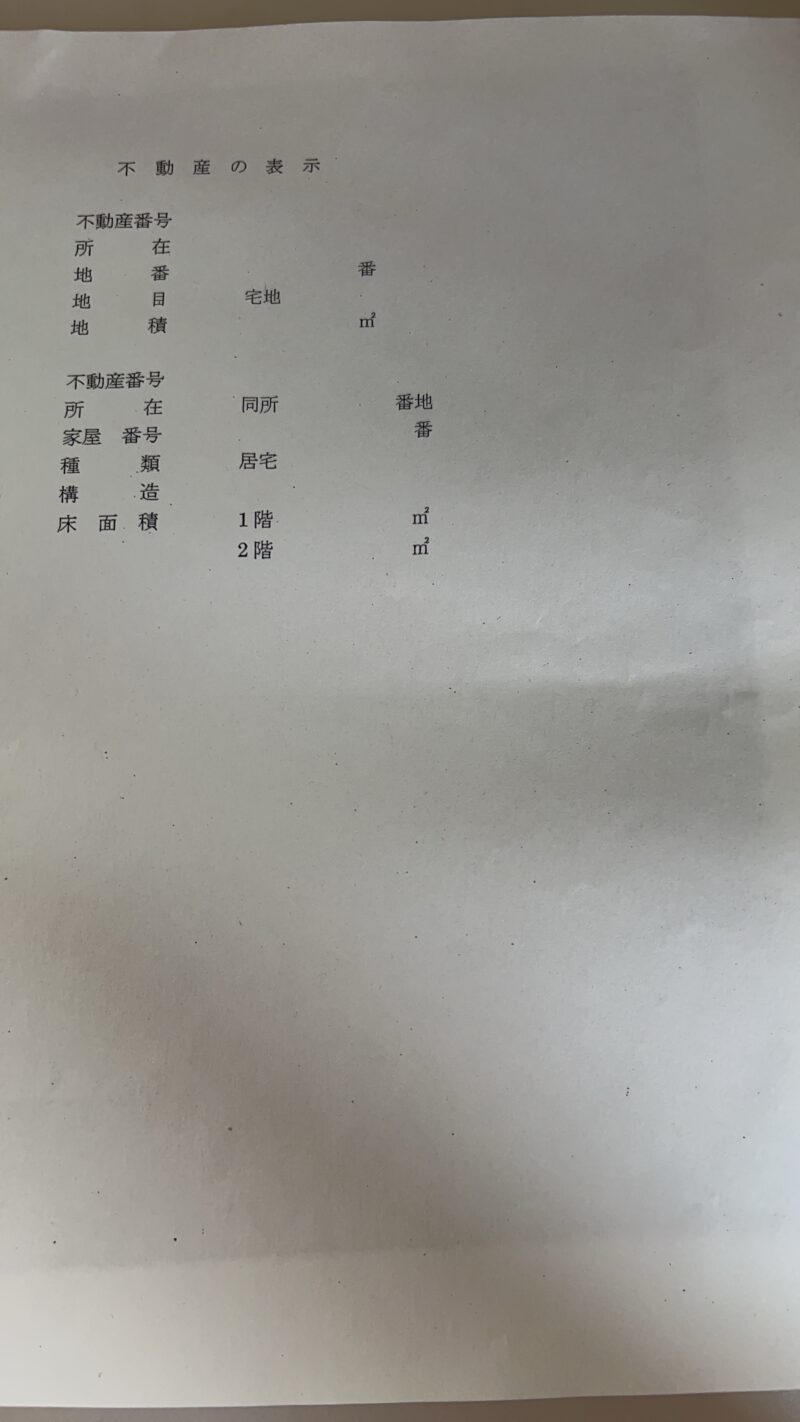

不動産の表示の所在は、住所ではなく「土地の所在地」

毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」に記載されています。

登記申請書

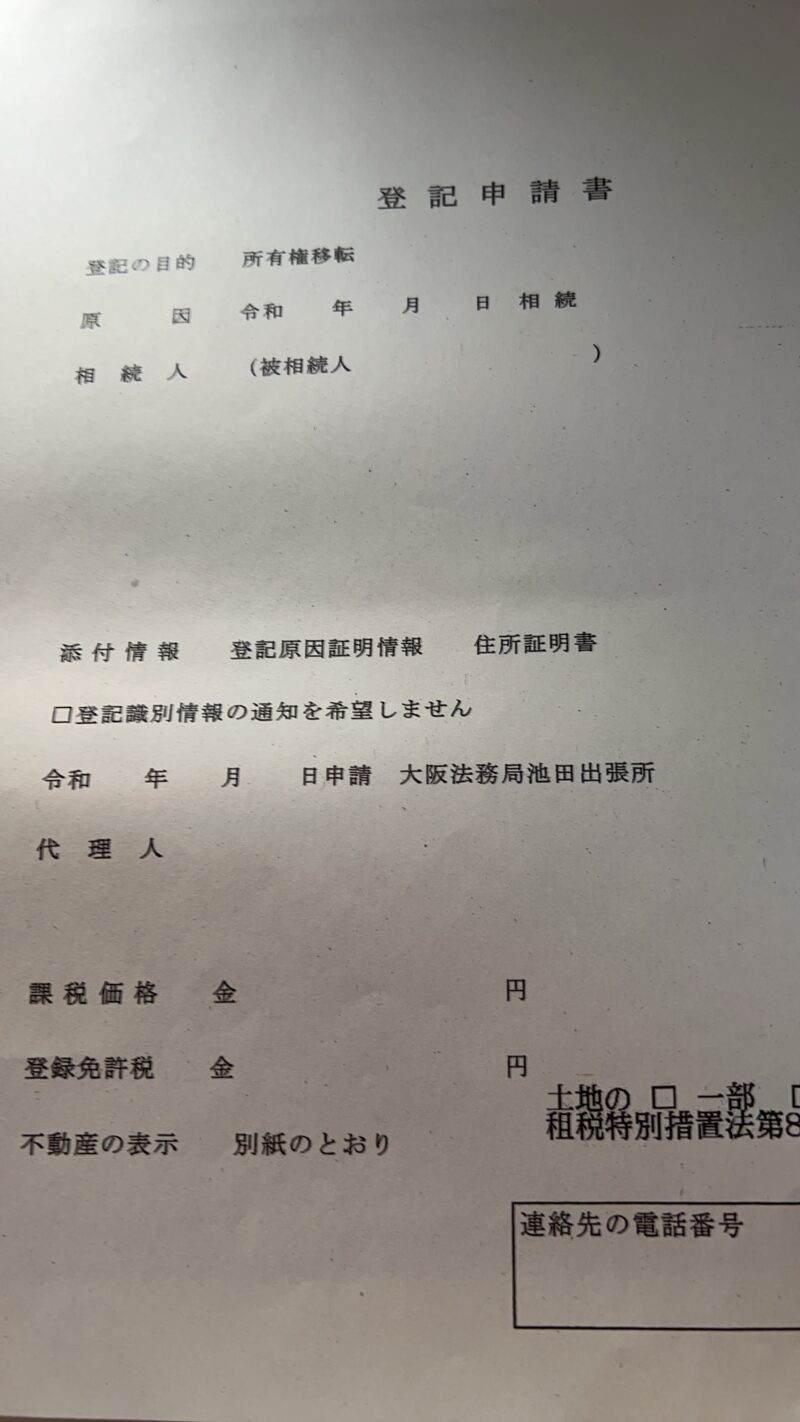

この登記申請書は、夫がもらってきたもので、私が提出したものと一部違います。

私が提出したものは法務局のHPから落としたもので、メールアドレスの記載があります。

今回、私が代理人として提出したので、「代理人欄」は私の住所・氏名 認印を記載しました。

課税価格は「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」に記載されています。

登録免許税は、課税価格の1000分の4。(1000円未満切り捨て)

この計算で出た金額分の収入印紙を、白い紙に貼り、登記申請書と合わせて綴じ、見開いたところに割り印をします。

不動産の表示は、不動産番号を記載すれば詳細は書かなくて大丈夫です。

我が家では、建物の不動産番号が無かったので質問したら、「借り入れをせずに家を建てたので登記をする必要がなかった」そうで、この場合は記載しないそうです。

添付資料

添付したものは

- 義父・義母の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

- 義父・義母の除籍謄本・住民票除籍

- 夫の戸籍謄本

- 夫の印鑑証明

- 「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」

- 登録免許税

- 相続関係説明図(義父を中心に、相続する人の図。家系図みたいなもの)

教えていただいた通りに書類を作成し(したつもり)、今回は郵送しました。

郵送は、レターパックで郵送。(送った記録が残るように)

同封するものは、A4サイズの書類が入る返信用封筒。返信用切手。受取人本人指定の料金。千円ちょっとかかりました。

人により書類の枚数が変わるので、切手代が違うようです。

私は、郵便局にすべての書類を封筒に入れて持って行き、重さを計ってもらい切手と受取人本人指定の料金分の切手を購入しました。

さて、今回の提出で合格になるでしょうか??(*’▽’)

またご報告します😊

コメント